2025年8月2日(土)、アラビア語書家の佐川信子氏をお迎えし、イスラームを知ろう!~”イスラームが誇る美術に触れる”アラビア語書道体験~を開催しました。当日は10名の方に参加していただき、佐川氏からアラビア語書道の歴史や書体の話を聴いた後、竹を削った独特のペンを用いて文字を書き、アラビア語書道の芸術を体験しました。

講師 佐川信子 氏:

講師 佐川信子 氏:

大学卒業後、アラブ・イスラーム学院東京にてアラビア語とイスラーム文化を学び、アラビア語の書道に出会う。1988年〜1990年ダマスカスへ留学、著名なシリア人書家ホルミー・ハッバーブ師、ムハンマド・アルカーディー師らに師事。

個展、ゲスト出展多数。2010年〜2014年の国際ブックフェアではサウジアラビア王国ブースにてアラビア語書道を実演紹介。2014年サウジアラムコ主催ナレッジプログラムのゲスト講師として、サウジアラビアのジェッダ、リヤードにて作品展示とワークショップを行う。「東京オリンピック2020」に際して、サウジアラビアのホストタウンに選ばれた東京都調布市の主催により、調布市文化会館南ギャラリーにて作品展を開催。東京、大阪、名古屋など諸大学での講義や作品展、ワークショップを通してアラビア語書道とイスラームの文化・芸術を紹介している。

セミナー内容

10:00 オープニング

10:10 アラビア語書道(書芸)の歴史や背景、紹介

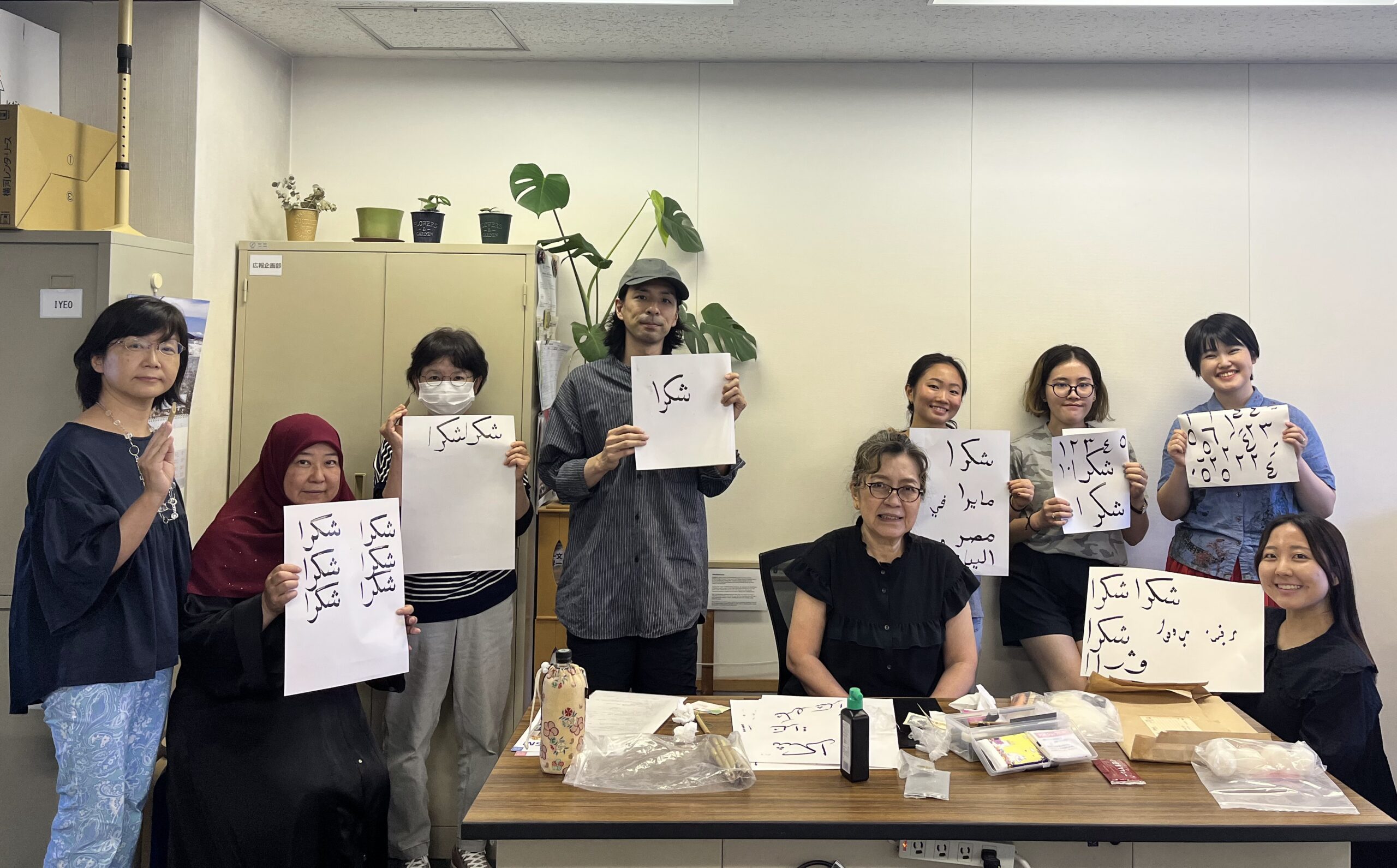

11:20 6種類の書体紹介、書道体験(最後にはシュクラン「ありがとう」を書く)

13:25 記念撮影

13:30 終了・解散

〈講義:アラビア語書道の始まり、発展、完成、現状〉

アラビア語書道とは、美しい文字を書く技術のうち美術の域に達したものであり、その始まりは西暦610年頃とされています。アッラーの言葉を告げる預言者ムハンマドは、「優れた書は真理を際立たせる」と言ったと伝えられており、天啓をより美しく書くことに情熱が注がれ人々が精進を重ねた結果、アラビア語の書の技芸をはぐくみ、千数百年に渡り美しい文字のかたちを受け継いだとされています。

中国文明から「紙」が伝えられたことを機に、写本が飛躍的に発展し多種多様な書の様式ができましたが、現在書かれているのは主に6種類とのことです。(スルス体、ナスフ体、ディーワーン体、ジャリーディーワーン体、ルクア体、ペルシャ体)

〈竹ペンの作り方のデモンストレーションと書道体験〉

それぞれに竹ペンが配布されましたが、その竹ペンをどう作るのかを、実際に実演していただきました。その後、各自に京都産の絹糸が配られ、水に濡らして絞った後に墨汁を混ぜて完成した「墨」やアラビア語書道専用の「紙」を使用し、本格的な書道体験が始まりました。参加者は日本の書道で使う筆とはだいぶ異なる形態に最初はとまどいながらペンを握っていましたが、個別にアドバイスを受けながら少しずつアラビア語の「書」やペンそのものに慣れていきました。

左:竹ペンづくりの実演、右:濡らした絹糸に墨汁を混ぜてアラビア語書道用の「墨」を作成

〈書道体験:6種類の書体のうちナスフ体にてシュクランを書く 〉

書体の基礎として最初に学ばれる書体であるナスフ体の数字や文字を練習した後、それぞれのタイミングでシュクラン(ありがとう)を書きました。ペンの持ち方や力の入れ具合も日本の書道と異なることから、最初は苦戦する参加者もいましたが、だんだんとコツがわかってくると、二度書きOKなアラビア語書道の特徴も取り入れながら芸術作品として「美しく」仕上げることを楽しんでいました。

左:参加者個々に佐川氏からのアドバイス、右:アラビア語書道用に特別な紙を使用して書道体験

参加者の声

- イスラム圏の歴史など普段触れることがなかったので、自分とは違った文化に触れられてよかった。

- モスクやクルアーン写本で見ていたアラビア語書道を自分の手で体験できたことにまず感動しました。とても難しかったですが、良い経験になりました。特にただ書くのではなく、講義で勉強してから体験できた点が良かったです。

- 文字の評価をする基準が、形の正確さが重要視されることである一方で、2度書きや書き順は少し自由があったりなど、考え方がイスラムの教えを継承した考え方で興味深かったです。

- 佐川先生が実際書いているところを拝見することまた、自筆の文字をサンプルでいただけたことに感謝です。 大変ありがたい。 そして「クルアーンを書く場合文字の線が欠けてはいけない」という大事な話を聞けたことに本日参加できて良かったと思いました。

〈主催〉 一般財団法人青少年国際交流推進センター

〈協力〉 日本青年国際交流機構(IYEO)

※ 過去のセミナーの開催報告は以下リンクからご覧ください。

◆第1回:イスラーム教を学ぼう!<入門編>(2020年11月1日開催)

◆第2回:イスラームを知ろう!~日本人ムスリムの生活をのぞいてみよう~(2020年12月20日開催)

◆第3回:イスラームを知ろう!「ハラールフードってなに? 〜専門家に聞くムスリムの食事とおもてなし〜」(2021年3月28日開催)

◆第4回:イスラームを知ろう!~ハラールフード料理教室(カプサ)~【オンライン】(2021年9月26日開催)

◆第5回:イスラームを知ろう!~ハラールフード料理教室(マクルーバ)~【オンライン&現地(東京都)】(2021年11月23日開催)

◆第6回:イスラームを知ろう!~日本人ムスリマが見つけた、心豊かな中東イスラーム社会の暮らし方~(2022年1月30日開催)

◆第7回:イスラームを知ろう!~ハラールフード料理教室(シシバラク、バクラワ)~【オンライン】(2022年2月23日開催)

◆第8回:イスラームを知ろう!~断食は“入り口”なだけ。人生をリセットする「ラマダーン」~【オンライン&現地(東京都)】 (2022年4月10日開催)

◆第9回:イスラームを知ろう! ~となりのムスリム:地域と生きるマスジド大塚「モスク見学/フードドライブ体験」~【現地(東京都)】(2022年7月23日開催)

◆第10回:イスラームを知ろう!~服装からみる中東・湾岸地域の女性~(2022年9月11日開催)

◆第11回:イスラームを知ろう!~トルコ料理教室(チーキョフテ)~(2023年6月25日開催)

◆第12回:イスラームを知ろう!~日本人ヤングムスリムのストーリー:マスジド大塚とともに「モスク/炊き出し見学」~(2023年7月23日開催)

◆第13回:イスラームを知ろう!~「日々の暮らしに生きるイスラーム文明」現代社会の礎はイスラーム科学で大きく拓かれた~(2023年9月23日開催)

◆第14回:イスラームを知ろう!~となりのムスリム:25周年を迎えたマスジド大塚のこれまでとこれから「モスク/炊き出し見学」~(2024年6月22日開催)

◆第15回:イスラームを知ろう!~ハラールフード料理教室(マハシー)【現地参加(東京都)】~(2024年7月28日開催)

◆第16回:イスラームを知ろう!~UAE現地体験スタディツアー~(2025年4月25日~30日開催)